Im Jangtse-Delta, etwa 160 Kilometer südwestlich von Shanghai, liegen die archäologischen Ruinen von Liangzhu-Stadt – „Chinas Venedig der Steinzeit“. Dort blühte vor ca. 5300 Jahren eine hochtechnisierte Kultur auf, die als eines der frühesten Zeugnisse monumentaler Wasserkultur gilt. Die ältesten Nachweise für große Wasserbauanlagen in China stammen aus dieser Kulturstätte des späten Neolithikums. Die ummauerte Stadt verfügte über ein komplexes System an schiffbaren Kanälen, Dämmen und Wasserreservoirs. Dieses System ermöglichte eine ganzjährige Bewirtschaftung von sehr großen landwirtschaftlichen Nutzflächen. In der Zivilisationsgeschichte des Menschen handelt es sich um eines der ersten Beispiele für hochentwickeltes Gemeinwesen basierend auf einer Wasserinfrastruktur. Metalle waren in dieser Kultur jedoch noch unbekannt.

Bei Ausgrabungen wurden tausende kunstvoll gearbeitete Grab-Beigaben aus Jade gefunden. Lange Zeit unentdeckt und in seiner historischen Bedeutsamkeit unterschätzt, gilt die archäologische Stätte heute als ein gut erhaltener Beleg für die mehr als 5000 Jahre alte chinesische Zivilisation. Liangzhu wurde 2019 zum UNESCO-Welterbe erklärt. Die Hochkultur dieser fast 1000 Jahre lang bewohnten Stadt nahm allerdings ein abruptes Ende. Was die Ursache dafür war, ist bis heute umstritten. „Auf den erhaltenen Überresten wurde eine dünne Lehmschicht nachgewiesen, die auf einen möglichen Zusammenhang des Untergangs der Hochkultur mit Überschwemmungen des Jangtse oder Fluten vom Ostchinesischen Meer hinweist. Für menschliche Ursachen wie etwa kriegerische Auseinandersetzungen konnten keine Hinweise gefunden werden“, erklärt Christoph Spötl, Leiter der Arbeitsgruppe für Quartärforschung am Institut für Geologie. „Aus der Schlammschicht selbst sind allerdings keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Ursache möglich.“

Tropfsteine lösen Rätsel

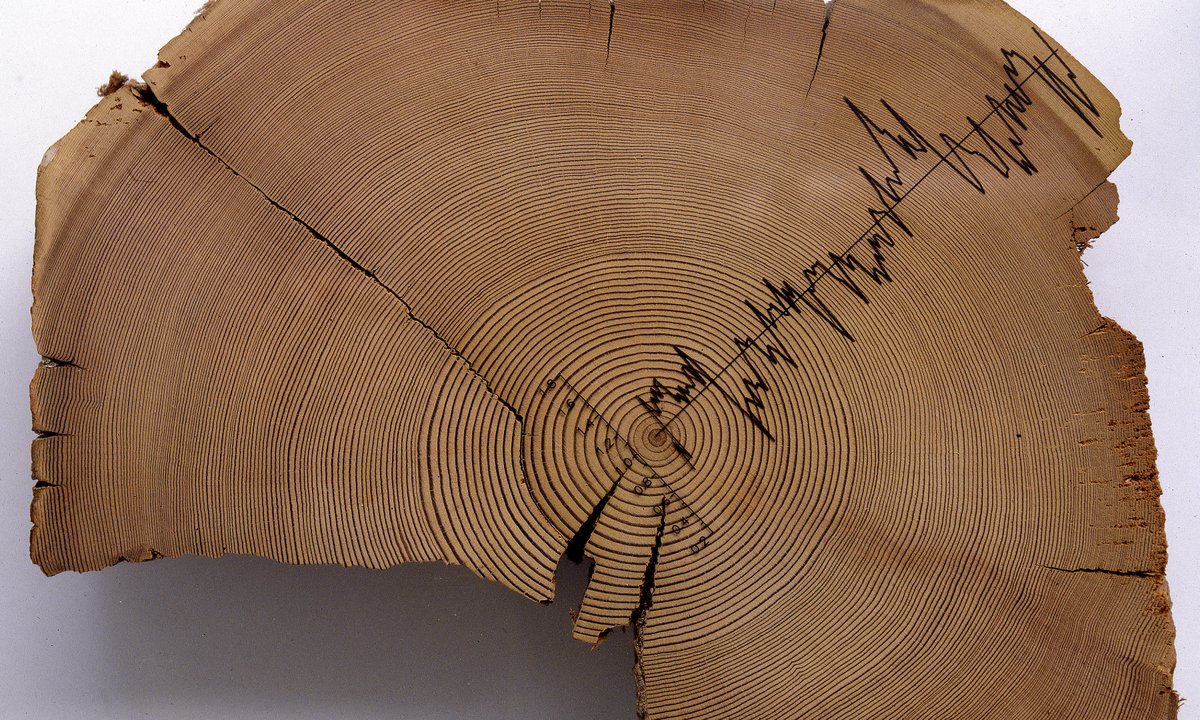

Höhlen und die Ablagerungen in ihrem Inneren wie Tropfsteine zählen zu den wichtigsten Klimaarchiven, die es gibt. Sie erlauben die Rekonstruktion der klimatischen Verhältnisse oberhalb der Höhlen bis zu mehrere 100.000 Jahre in die Vergangenheit. Da bis heute nicht geklärt ist, worin der plötzliche Zusammenbruch der Liangzhu-Kultur begründet ist, suchte das Forscher*innen-Team ein passendes Höhlenarchiv, um eine mögliche klimatische Ursache dieses Niedergangs zu erforschen. Der Geologe Haiwei Zhang von der Xi’an Jiaotong Universität in Xi’an, der 2017 für ein Jahr an der Universität Innsbruck als Gastwissenschaftler weilte, entnahm aus den beiden südwestlich der Ausgrabungsstätte liegenden Höhlen Shennong und Jiulong Proben von Stalagmiten. „Diese Höhlen sind bereits seit Jahren gut erforscht. Sie befinden sich im gleichen Einflussgebiet des südostasiatischen Monsuns wie das Jangtse-Delta und erlauben uns mit ihren Tropfsteinen einen exakten Blick in die Zeit des Zusammenbruchs der Liangzhu-Kultur, der nach archäologischen Befunden etwa 4300 Jahre vor heute passierte“, verdeutlicht Spötl.

Die Daten der Tropfsteine zeigen nun, dass zwischen 4345 and 4324 Jahren vor heute eine extrem niederschlagsreiche Klimaphase auftrat. Dies konnte anhand der Isotopenwerte des Kohlenstoffstoffs nachgewiesen werden, die an der Universität Innsbruck gemessen wurden. Die präzise zeitliche Einstufung erfolgte durch Uran-Thorium-Analysen an der Xi’an Jiaotong Universität, deren Messgenauigkeit ± 30 Jahre beträgt. „Das ist in Anbetracht der zeitlichen Dimension erstaunlich präzise“, so der Geologe. „Die massiven Monsunregen dürften zu so starken Überflutungen des Jangtse und seiner Seitenarme geführt haben, dass selbst die hochentwickelten Dämme und Kanäle diesen Wassermassen nicht mehr standhielten, die Liangzhu-Stadt zerstörten und den Menschen nur die Flucht blieb.“ Diese sehr feuchten Klimabedingungen blieben mit Unterbrechungen weitere 300 Jahre bestehen, wie die Geologen anhand der Höhlendaten zeigen.