Damit die Energiewende gelingt, brauchen wir effiziente Energiespeicher. Ideen dafür gibt es viele, aber eine der entscheidenden Herausforderung bleibt die Suche nach passenden Materialien: Wenn man etwa Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten oder Kohlendioxid aus der Luft umwandeln möchte, dann braucht man dafür geeignete Katalysatoren mit ganz bestimmten physikalisch-chemischen Eigenschaften.

Die Suche, Analyse und Verbesserung solcher Materialien wird nun in einem wissenschaftlichen Großprojekt vorangetrieben: Am 1. Oktober 2023 wurde der Exzellenzcluster Materials for Energy Conversion and Storage (MECS) offiziell gestartet. Im März hatte der österreichische Wissenschaftsfonds FWF das Projekt in einem hochkompetitiven Verfahren ausgewählt: Für die nächsten fünf Jahre steht insgesamt ein Budget von 35 Millionen Euro zur Verfügung, 20 Millionen davon kommen vom FWF, 15 stellen die Institutionen selbst auf. Gemeinsam mit mehreren Forschungsgruppen aus den Fakultäten für Chemie und Physik der TU Wien sind auch Teams der Universität Wien, der Universität Innsbruck und dem ISTA beteiligt.

Wasserstoffproduktion

Große Hoffnungen werden im Zusammenhang mit der Energiewende in den Energieträger Wasserstoff gesetzt. Das Grundprinzip der Elektrolyse kennt man aus simplen Schulversuchen: Mit Hilfe von elektrischem Strom kann Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten werden. Den Wasserstoff kann man dann aufbewahren, später wieder verbrennen und somit einen Teil der Energie zurückgewinnen.

Wenn man dafür Strom aus erneuerbaren Quellen verwendet, ist das ein klimaneutraler Prozess. Damit dabei möglichst wenig Energie ungenutzt verlorengeht, braucht man passende Katalysatoren – man spricht in diesem Fall von „Elektrokatalyse“.

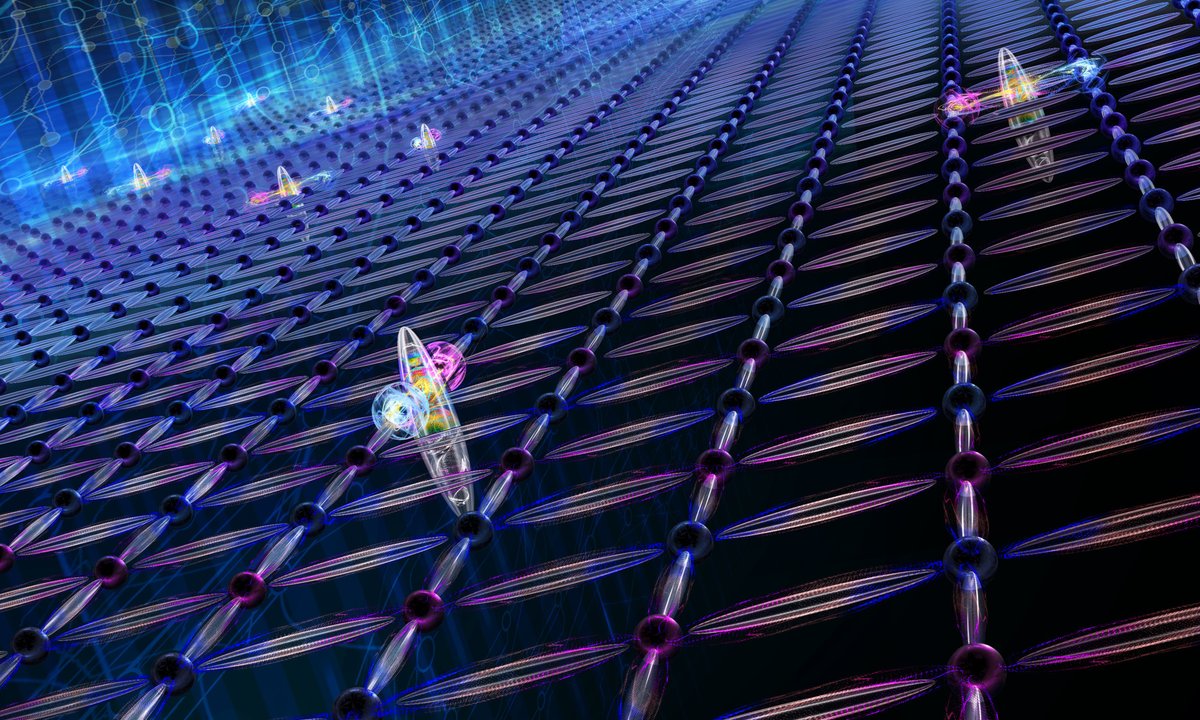

Eine andere Methode ist die sogenannte Photokatalyse. Dabei wird anstatt elektrischem Strom direkt das Sonnenlicht genutzt: Es trifft auf einen passenden Katalysator und liefert an dessen Oberfläche die nötige Energie, um bestimmte chemische Reaktionen anzuregen.

Von Kohlendioxid zum künstlichen Treibstoff

„Um solche maßgeschneiderten Nanokatalysatoren zu entwickeln, muss man zuerst genau verstehen, welche chemischen und physikalischen Prozesse sich auf atomarer Ebene an Oberflächen und Grenzflächen abspielen“, so Julia Kunze-Liebhäuser vom Institut für Physikalische Chemie der Universität Innsbruck. Je nach Katalysator kann man auch andere chemische Reaktionen durchführen. „Man kann das Kohlendioxid der Luft nutzen und dann in weiteren Schritten in wertvolles Synthesegas, synthetische Treibstoffe oder andere Chemikalien umwandeln.“

Viel Erfahrung an der Universität Innsbruck

Am Verständnis von elektrochemischen Vorgängen an der fest/flüssig-Phasengrenze verschiedener Materialien wird in der Arbeitsgruppe Material-und Elektrochemie am Institut für Physikalische Chemie seit vielen Jahren mit großem Erfolg geforscht. „Unser Fokus liegt auf der Aufklärung von Grenzflächenreaktionen, die zur Energieumwandlung und Energiespeicherung genutzt werden können. Dies findet Anwendung in Brennstoff- und Elektrolysezellen“, sagt Julia Kunze-Liebhäuser, Leiterin des Bereichs der Elektrokatalyse des Exzellenzclusters MECS.

Die enge und langjährige Zusammenarbeit im Bereich energierelevanter Themen innerhalb des Instituts für Physikalische Chemie der Universität Innsbruck wird durch den Exzellenzcluster noch weiter ausgebaut, und neue weitreichende Kooperationen werden ermöglicht.