Während wir aus dem täglichen Leben gewohnt sind mit den Ziffern Null bis Neun zu rechnen, arbeiten Computer für gewöhnlich nur mit binärer Information: Null und Eins. Die Zahl 9 stellt ein Computer als 1001 dar.

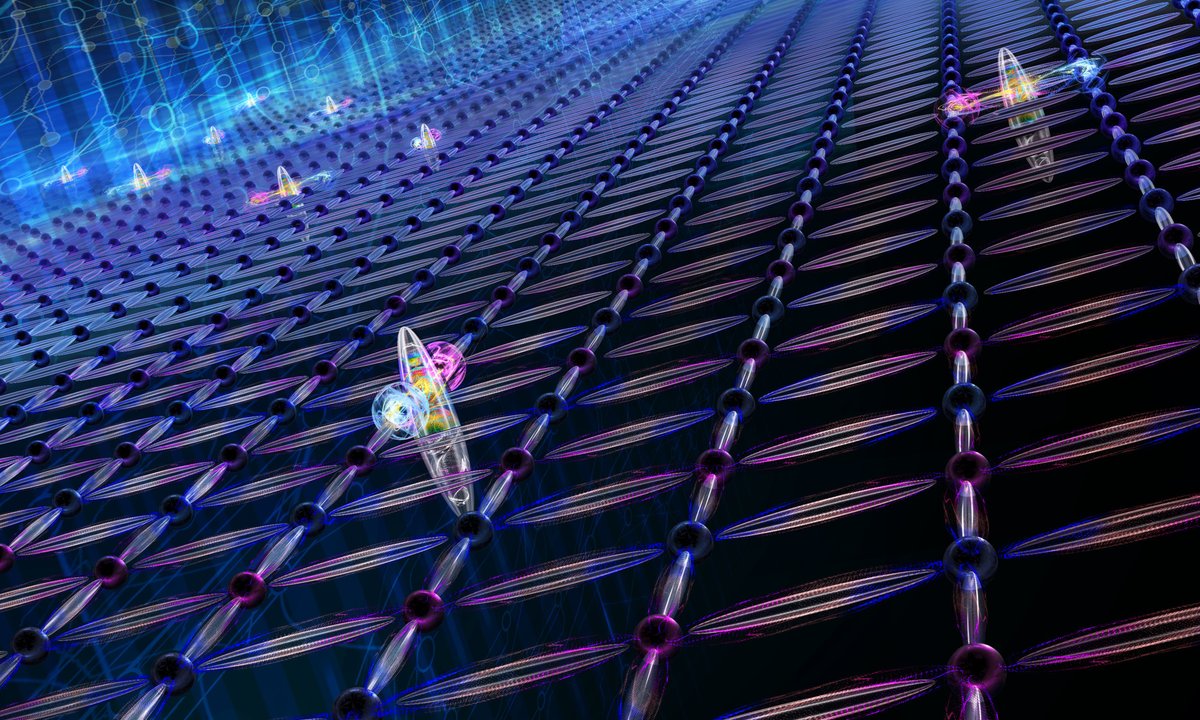

Die heutigen Quantencomputer sind aus dieser binären Denkweise gewachsen. Die Quantensysteme, in denen die Information gespeichert wird, unterstützen aber nicht nur Quantenbits (Qubits), sondern auch Quantendigits (Qudits), wie ein Team um Martin Ringbauer vom Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck kürzlich gezeigt hat. „Die Herausforderung bei Qudit-basierten Quantencomputern ist die effiziente Erzeugung von Verschränkung zwischen den hochdimensionalen Systemen“ erklärt Pavel Hrmo von der ETH Zürich.

Das Team um Martin Ringbauer berichtet nun in der Fachzeitschrift Nature Communications über eine neue Methode hochdimensionale Qudits in einem Quantencomputer zu verschränken und ebnet damit den Weg für noch effizientere Quantencomputer.

Denken wie ein Quantencomputer

Das Beispiel der Zahl 9 zeigt, dass die Rechnung 9 x 9 = 81 im Kopf zwar leicht gelöst werden kann, ein klassischer Computer oder Taschenrechner 1001 x 1001 aber in vielen Einzelschritten berechnen muss. Mit klassischen Computern können wir uns das erlauben, bei Quantencomputern aber, die extrem sensibel aus Umwelteinflüsse reagieren, müssen Rechnungen mit so wenig Schritten wie möglich durchgeführt werden.

Eine der besonderen Eigenschaften von Quantensystemen, und von zentraler Bedeutung für die überragende Rechenleistung von Quantencomputern, ist Verschränkung. Um dieses Potential auszunutzen, ist es von zentraler Bedeutung, Verschränkung hochdimensionaler Systeme auf effiziente und robuste Weise zu erzeugen.

Die natürliche Sprache des Quantencomputers

Die Forscher an der Universität Innsbruck haben nun eine neue Methode demonstriert, um zwei Qudits mit jeweils bis zu fünf Zuständen maximal zu verschränken. Diese Methode gibt sowohl theoretischen, als auch Experimentalphysikern ein neues Werkzeug zur Hand, um die Entwicklung nichtbinärer Quantencomputer zu beschleunigen.

Martin Ringbauer erklärt: „Quantensysteme, wie etwa gespeicherte Ionen, haben viel mehr als nur zwei Zustände, die zur Informationsverarbeitung verwendet werden können.“ Viele der anspruchsvollsten Probleme der heutigen Zeit, in so unterschiedlichen Bereichen wie Chemie, Physik oder Optimierung, können von dieser natürlicheren Sprache des Quantencomputers profitieren.

Die Forschungen wurden unter anderem vom Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF, der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG, dem Europäischen Forschungsrat ERC, der Europäischen Union und der Industriellenvereinigung Tirol finanziell unterstützt.

Publikation

Native qudit entanglement in a trapped ion quantum processor. Pavel Hrmo, Benjamin Wilhelm, Lukas Gerster, Martin W. van Mourik, Marcus Huber, Rainer Blatt, Philipp Schindler, Thomas Monz, Martin Ringbauer. Nature Communications 14, 2242 (2023) (Open Access) DOI: 10.1038/s41467-023-37375-2